「人は宝」という言葉をよく耳にしますが、経営において、これを具体的にどのように評価すれば良いでしょうか?

その答えの一つが、「人的資本ROI(Return on Investment)」という考え方です。

これは、企業が人材に投じたコスト(投資)が、どれだけの利益(リターン)を生み出したかを測る指標です。

簡単に言うと、人材を単なる「人件費」としてではなく、将来の利益を生み出すための「資本」として捉えるものです。

具体的には、以下のとおりです。

投資(コスト):採用費、研修費、福利厚生費など、人に関わるあらゆる費用

リターン:労働生産性向上による増益、離職率低下によるコスト削減、イノベーションによる新規事業創出など、人への投資から生まれた成果

この指標を用いることで、感覚ではなく、数字という共通言語で人事施策の効果を評価し、経営層の説明責任を果たすことができるようになります。

人的資本ROIの盲点-表面的な数字の裏に潜む「見えない損失」

しかし、この人的資本ROIの算出には、ある重大な盲点が潜んでいます。

多くの企業がROIを算出する際、投資は「研修費」、リターンは「売上アップ」といった目に見える数字だけを追いかけてしまいがちです。

しかし、本当にそれだけで、人への投資効果を正しく評価できているのでしょうか?

思い出していただきたいのが、『退職コスト、休職コストを可視化せよ!人的資本経営と管理会計の実践』 でお伝えした、「見えないコスト」についてです。

社員の退職による、既存社員の「疲弊コスト」や「生産性ギャップ」

ハラスメントによる休職が招く、チームの「心理的影響」や「信頼毀損リスク」

これらの「見えないコスト」は、経営に深刻なダメージを与え、せっかくの投資効果を打ち消してしまう可能性があります。

つまり、離職や休職を防ぐための投資を怠ることは、将来の「リターン」を大きく損なうリスクを抱えることに他ならないのです。

ROIの「物差し」を理解する

一般的なROIは、投資額に対するリターンの割合を、パーセンテージで示します。

ROI(%)=(リターン – 投資コスト)÷ 投資コスト×100

例えは、100万円の投資で150万円のリターンがあった場合、ROIは50%となります。

この数字が高いほど、投資効率が良いと判断できます。

また、人的資本ROIの計算式は、一般的に、以下で表されます。

人的資本ROI =(売上高 – 人件費を除く経費)÷人件費 -1

(人件費以外の経費を差し引くことで、人件費が生み出した純粋な利益を測る)

この式は、ISO30414の国際規格でも定義されています。

しかし、この計算式をそのまま適用するのは、少し難しい側面があると私は考えています。

なぜなら、人への投資から得られるリターンは、売上のように単純な数字で測れないことが多いからです。

管理会計の視点で見る「守りのROI」

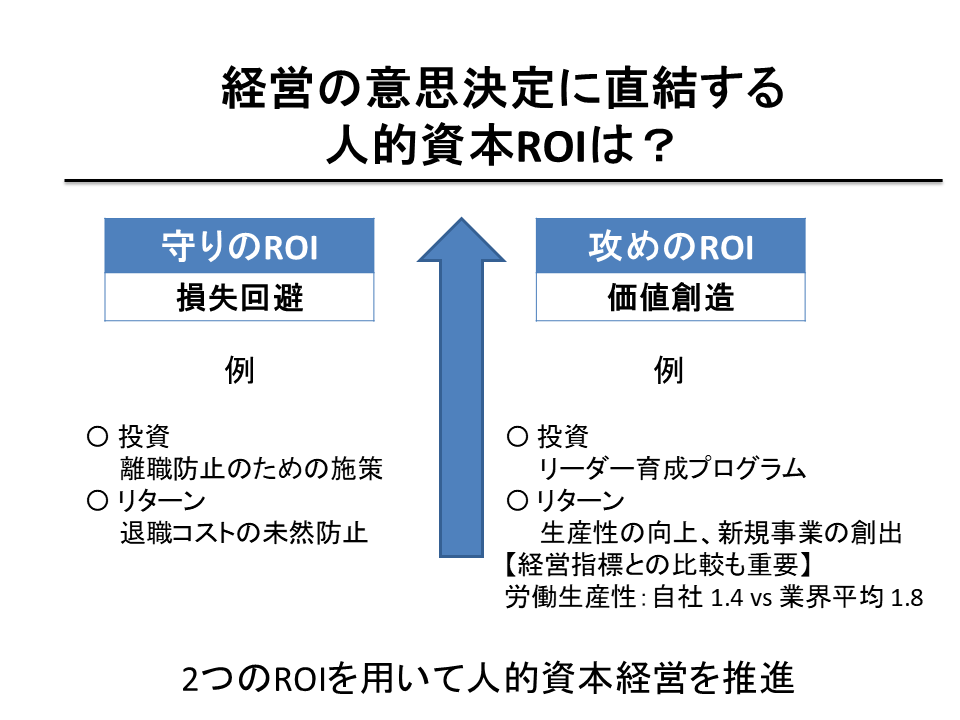

そこで重要になるのが、人への投資を「損失を回避するためのリスクヘッジ」として捉える、「守りのROI」という考え方です。

これは、投資をしなければ発生していたはずの「見えないコスト」を、投資によって未然に防いだことを「リターン」として評価する方法です。

例えば、社員1名が退職する際の「見えないコスト」を含めた総額が500万円だったとします。(参照:『退職コスト、休職コストを可視化せよ!人的資本経営と管理会計の実践』 )

もし、離職防止のために、社員のキャリアコーチングやマネージャー研修に年間200万円を投資した結果、離職者が5名減ったとしたらどうでしょう?

投資(コスト):200万円

リターン(損失の回避):退職コスト500万円×5名削減=2,500万円

ROI=(2,500万円-200万円)÷200万円×100=1,150

ROIが0%を上回れば、その投資は価値があると判断できますが、今回の守りのROIは1,150%。

これは、200万円の投資で2,500万円の損失を未然に防いだことを意味し、非常に高い投資効果を示しています。

このように「守りのROI」を可視化することで、経営層は「人への投資は、単なる支出ではなく、大きな損失を防ぐための必須コストである」と理解できます。

攻めのROIへ – 「損失回避」から「価値創造」へ

守りのROIで足元の損失を止めたら、次に考えるべきは、企業価値を高める「攻めのROI」です。

これは、人材育成や組織開発への投資が、新たな収益や生産性の向上にどれだけ貢献したかを測るものです。

この攻めのROIを考える際、2つの視点で考える必要があります。

1.個別施策の投資対効果で見る:

これは、特定の施策がどれだけリターンを生み出したかを測るものです。

例えば、リーダー育成プログラムに投資したとします。

そのリターンを測る際、「このプログラムがあったから売り上げが上がった」と断定することは現実的ではありません。

しかし、「プログラムを受講したチームは、受講しなかったチームと比べて、3か月後の売上が平均5%高かった」という相関関係をデータで示すことは可能です。(※他の要因も影響している可能性はありますが、傾向として注目に値します)。

この相関関係こそが、投資の妥当性を説明する強力な根拠となります。

併せて、研修受講者が、学んだスキルを活かして実際に問題解決した具体的事例をインタビューで集める。受講後のチームの変化をメンバーへのヒアリングで集まる。など、定性的なストーリーも重要です。

すなわち、個別施策の投資対効果を語る上では、定量的データと定性的なストーリーを組み合わせることが最強の武器となります。

2.経営指標の相対比較で見る:

これは、自社のパフォーマンスが、業界平均や競合と比べてどの位置にあるかを測るものです。

「売上÷人件費」で算出される労働生産性などが代表的な指標です。

自社の労働生産性:1.5(人件費1円に対して、1.5円の売上を生んでいる)

業界平均の労働生産性:1.8

競合の労働生産性:2.0

もし自社の労働生産性が業界平均を下回っている場合、「人への投資」が十分でなかったり、その投資が適切でなかったりする可能性を疑うことができます。

攻めのROIを語る際には、絶対的な基準だけでなく、業界平均など相対的な基準も合わせて示すことで、自社の立ち位置を客観的に把握し、投資の必要性の判断を行うことがしやすくなります。

2つのROIで見る人的資本経営

人的資本経営は、この「守りのROI」と「攻めのROI」の両輪で推進されるべきです。

守りのROIでは、まずは足元の損失を止めます。

離職や休職を未然に防ぐ投資が、どれだけのコスト削減効果をもたらすかを明確にします。

攻めのROIで、未来の成長を生み出します。

人材育成や組織開発への投資が、いかに新たな価値創造につながるかを証明します。

あなたの会社では、まだ見ぬ損失コストに怯える「守り」の経営をしていませんか?

それとも、人材への積極的な投資で未来を切り拓く「攻め」の経営へとシフトできていますか?

![]() 『組織を強くする実践知』

『組織を強くする実践知』

最新記事をメールでお知らせ!

✔ 無料

✔ いつでも解除OK

こちらから登録してください!

リーダー育成・組織開発の最前線から、あなたのビジネスを加速させる実践知をお届けします。